日本の祭りレポート

熊谷うちわ祭

くまがやうちわまつり

DATA

実施日

7月20日~22日 ※毎年同日

場所

埼玉県熊谷市 八坂神社

電話

048-527-0002(熊谷うちわ祭協賛会)

交通

JR高崎線「熊谷」駅下車

※取材時2017年の情報です。変更になる場合もございますので、お出かけの際には事前にご確認ください。

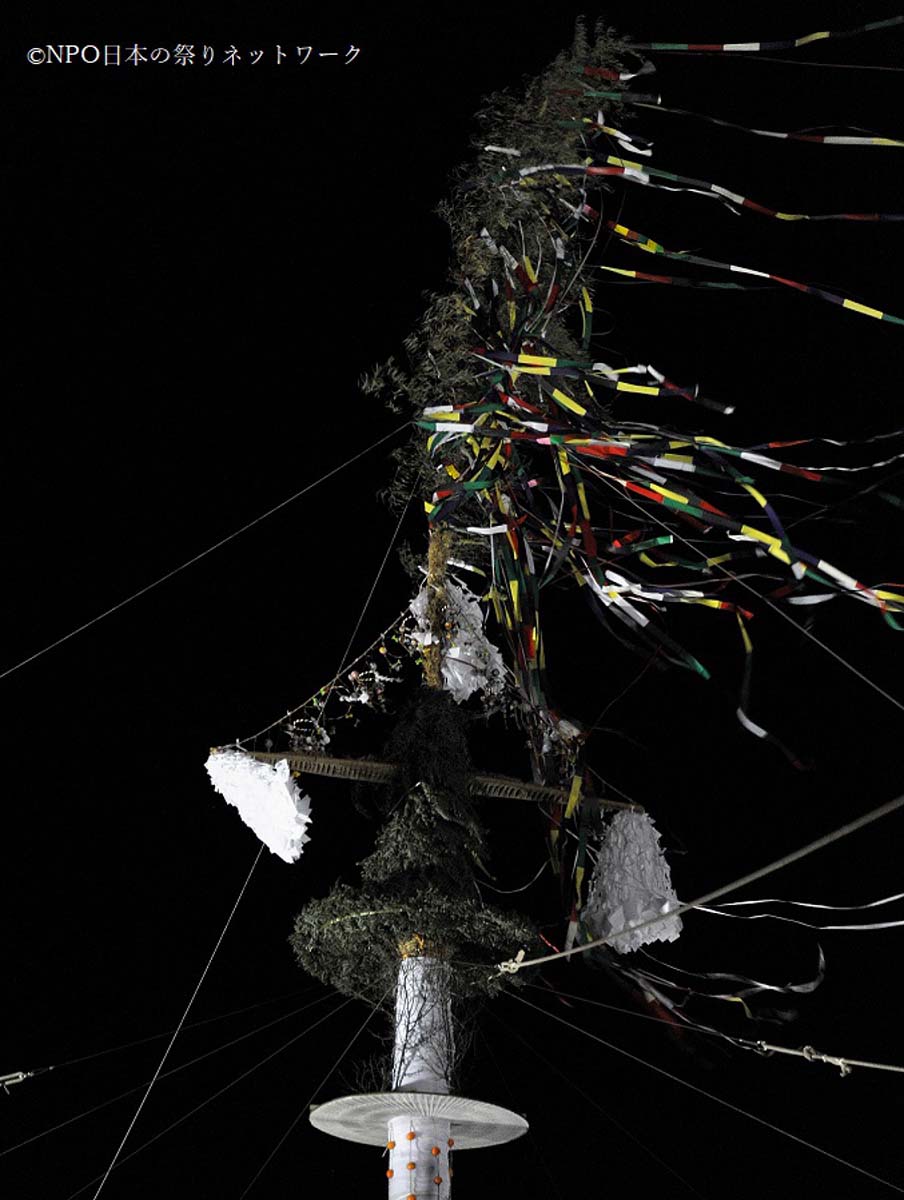

無秩序のようで一体 きっとそれが熊谷力!

あの埼玉県熊谷の真夏の3日間、12区の山車屋台が大音響で熊谷の街を練ります。熱さも半端ではなく、祭りもこれぞ関東一の祇園。7月20日、八坂神社から行宮(あんぐう)*までの渡御があり、午後には山車屋台の引きまわし、夜は太鼓のたたきあいと祭りは徐々に最高潮。夕刻、各区の山車屋台がお祭り広場に集まってきました。少年たちが身体を左右に揺らす独特のポーズで太鼓を叩き、鉦を打ち、笛を吹きます。その姿は若鮎か。囃子はそれぞれが思い思いで無秩序。でもなぜか総じて一体。広場中央のステージで次年度年番の代表に年番札が渡されます。「年番送り」の行事、大役の交替儀式です。その所作は歌舞伎役者の大見得。何もかもがカッコいい。何もかもが熱い祭りです。だから団扇を配り、「熊谷うちわ祭」と呼ばれるようになったのです。

【取材・文:苦田秀雄】

概要

3日間にわたり執り行われる関東一の祇園祭です。祭中に疫病除けを祈願し、赤飯を振る舞ったのが「熊谷の赤飯ふるまい」です。後に赤飯の代わりに「うちわ」をふるまい、評判となったため「熊谷うちわ祭」と呼ばれるようになりました。特に「曳合せ叩合い」と呼ばれる各町区のお囃子の叩合いは見ごたえがあります。

ドキュメンタリー映像

真心こめて ~関東一の祇園 熊谷うちわ祭~ / Kumagaya Uchiwa Matsuri