日本の祭りレポート

糸崎「仏舞」

いとざき ほとけまい ほとけまい

DATA

実施日

隔年4月18日

場所

福井市糸崎町 育王山龍華院糸崎寺 観音堂石舞台

電話

0776-20-5367(福井市教育委員会)

交通

JR「福井」駅より路線バス 北陸自動車道「福井」ICまたは「福井北」IC

※取材時2015年の情報です。変更になる場合もございますので、お出かけの際には事前にご確認ください。

越前海岸に仏の慈悲がふりそそぐ

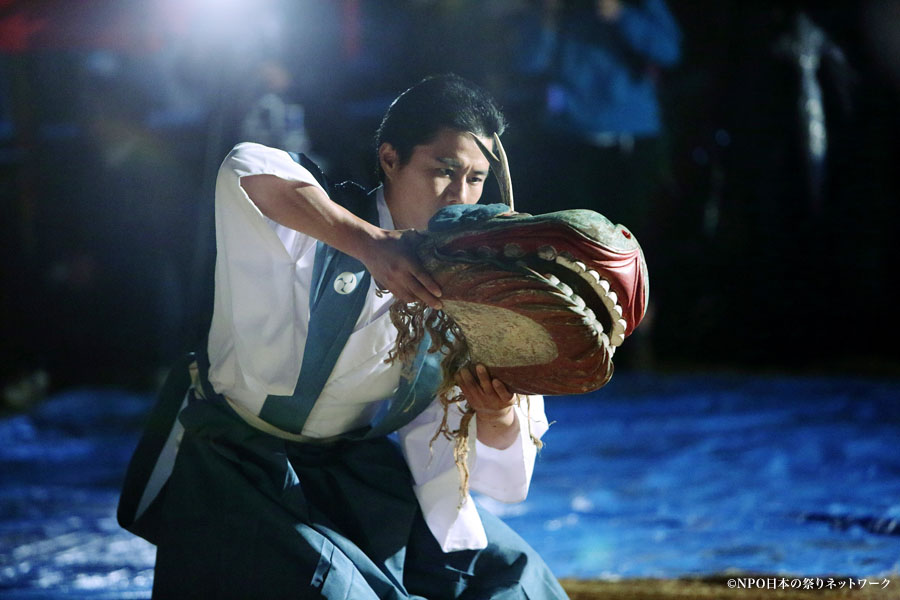

高台の糸崎寺から日本海を眺めれば亀島が望まれます。伝承によればそこに大亀に乗った観音様が現れたため、天女たちが喜んで舞を舞ったというのが「仏舞」の起源とされ、歴史は1265年とか。寺の境内には石舞台があり、住職を先頭に楽人、角守り、念菩薩、手払、打鼓(だご)仏、撥(はし)仏の舞手が進みます。一同は「一番太鼓の舞」「二番太鼓の舞」「三番太鼓の舞」の順で、太鼓と鉦にあわせて舞います。その姿はまさに仏様。所作は過去からほとんど変わることがなく、それは日本で唯一といわれるもの。ゆったりした動きに観客は誰しも仏様の温かい懐に抱かれ、極楽浄土に誘われる気分。これは文化の化石かも。

【取材・文:苦田秀雄】

概要

福井県福井市糸崎町の糸崎寺に1200年以上前から伝わり2年に一度開催される舞楽で、祭り当日は観音堂の正面に設けられた舞台で、金色の面を付けた舞人が舞を奉納します。伝承によると、千手観音をこの地に安置した際、大勢の菩薩が喜びの舞を舞ったのが始まりとされ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。